1985年初的一天,合肥长江路上的安徽画廊内,市民争相抢购在这里崭新亮相的庐阳花布。这一年庐阳花布问世,从此,合肥有了鲜明地域特色的“两庐”(另一庐是庐剧)。

说到庐阳花布,首先要提到这样一个名字:张志。20年前,我曾走进桐城路附近的一个居民小区,在张志先生家中,和老人聊起了庐阳花布的往事。

张志当年在安徽省群艺馆工作,对民间艺术的热爱,让他将关注的目光投向了广大农村。张志发现在安徽省望江一带,当地妇女在鞋子和衣服上手工绣成的各种装饰图有着质朴的韵味——这就是盛行在安徽民间的挑花技艺。

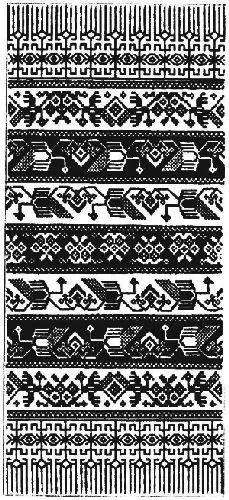

挑花与传统的绣花、十字绣有着明显的不同。传统的密针铺线,也就是铺花,能表现比较复杂的图案;十字绣也叫架花,织物的正反面图案完全不同,有着强烈的装饰效果。挑花则采用单针走线,可以使织物正反面的纹样相同,复杂程度也远逊于铺花,盛行于民间。

挑花让张志一见倾心,从上世纪50年代起,他用了30多年的时间,大量收集这些看似不起眼的挑花实物,并先后整理出版了《合肥挑花》《望江挑花》等作品。

1984年10月,张志到山西临汾参加了“中国工艺美术学会民间工艺美术委员会年会”,当时的轻工部负责人在会上提出要开发民间艺术,使之产生经济效益。就在他为此苦思冥想时,当时安徽省的分管领导提出,希望张志尽快整理出一套民间美术图案,运用到纺织工艺上。

这一下子点醒了张志。

张志花了2个月的时间,整理出第一批10种大型挑花纹样,这引起了当时的安徽印染厂图案设计师李元志的关注。毕业于浙江美术学院(即现在的中国美术学院)染织专业的李元志正为找不到产品新路子而烦恼,于是,他们很快确定了合作形式。因为合肥是以前的庐州府衙所在地,望江古称雷阳,双方各取一字,于是这种即将诞生的花布有了个非常好听的名字——庐阳花布。

1985年初,安徽印染厂正式推出第一批庐阳花布床单,在安徽画廊展销,受到市民热烈欢迎。后来又陆续扩增了中小型和线型、十字型、散点型的挑花纹样,仅仅一年的时间便生产出服装面料、裙料、床单、窗帘布等200多个花色品种、累计上百万米的庐阳花布。

1986年6月,北京,中国美术馆。庐阳花布展在这里举行。这是新中国成立后,安徽第二次受该馆之邀参展。从民间美术获得灵感生产出的花布,在国家最高的美术殿堂展出,则是历史上的首次。展览期间,庐阳花布还出现在王府井北京市百货大楼的柜台里。

这是中国美术史、中国纺织史上一次成功的合作。

老一辈艺术大师赖少其也对庐阳花布给予大力支持,不仅为其题名,把它用于人民大会堂安徽厅的布置,而且特别撰文鼓励。赖少其在他的《漫步庐阳花布——工艺美术一例》一文中这样说道:“庐阳花布的成功,是一件了不起的事。这就悟出一个道理:来自民间的工艺美术,经过提高了以后,再加以生产,生产出来了,又受到群众的欢迎。这三个环节,如果成功的话,那就说明成功了。既有经济效益,又有社会效益,给人们带来美的享受,这在国际市场上也会受到欢迎的。”

庐阳花布也引起了中国工艺美术学会民间工艺美术委员会的重视,中国工艺美术学会决定把当年(1985年)的全国学术年会放在安徽召开。1986年2月4日的《经济日报》刊发《她给您带来民间的美》,对庐阳花布的开拓给予赞美。南京艺术学院教授张道一指出这是“把传统的民间美术引入现代生活”。

2012年,庐阳花布成为合肥市级非遗项目,期待这朵民间艺术的奇葩能在更多的领域扮靓生活。

联丰优配-联丰优配官网-配资排名-东莞配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。